1.ヒューズの誕生と歴史

1997年はエジソン生誕150周年でした。エジソンは電灯、蓄音機、電話など生涯に1100近い発明や特許を考え出し電気の時代を築きました。それらの発明はシス テムとして必要な製品を生みだし、ヒューズも誕生したのです。 そして、ヒューズに関する最も古い記録の一つは、1880年に、エジソンに対し許可されたパテントの中にあります。1890年代には、エジソンによって最初のプラグ形ヒューズが作られましたが、このヒューズは、電球のベースに細線を組込んだ密閉形でした。

その後、National Board of Fire Underwriters と その研究所の共同で改良が行なわれ、1940年には、家庭用と工業用ヒューズの形状、寸法および定格の規格が定められました。今日、電子工業で使用されているガラス管ヒューズは、1910年頃の‘Automotive Glass’ヒューズがもとになっています。

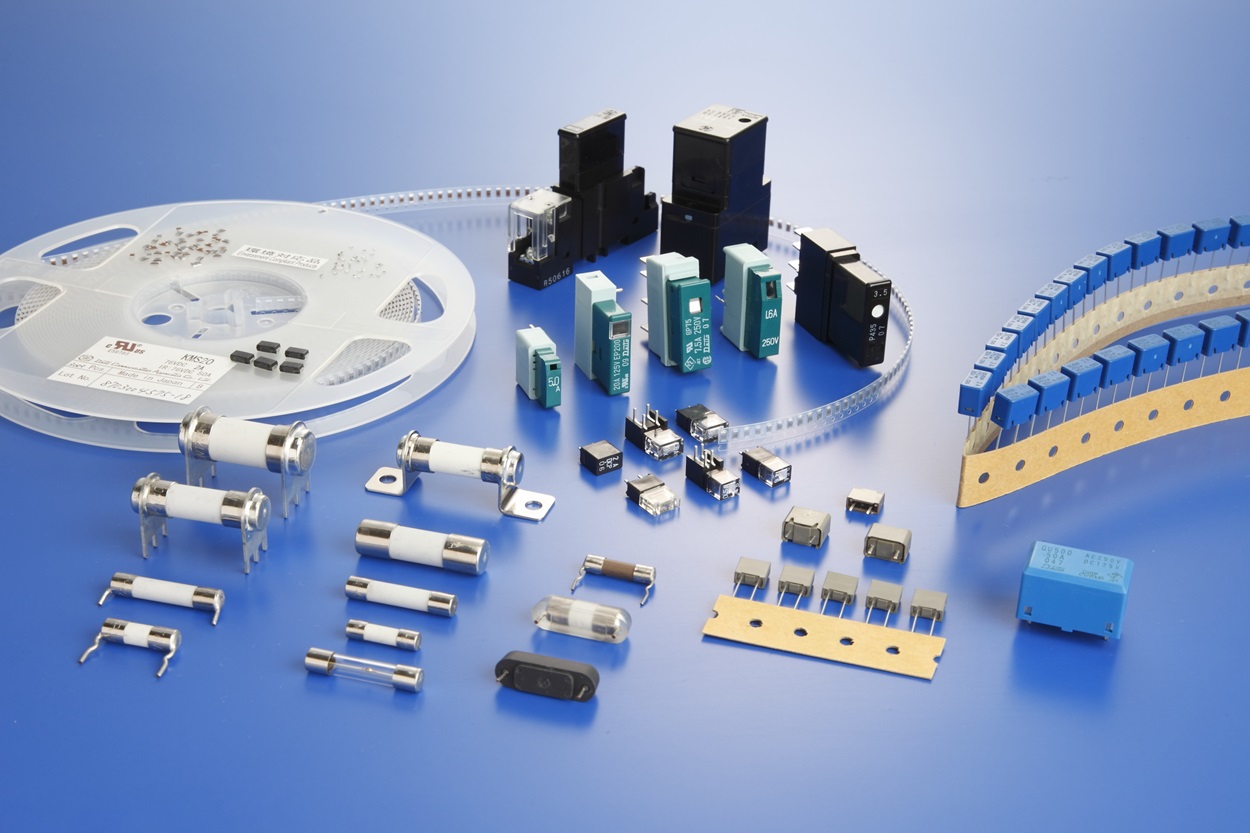

2.ヒューズの定義

ヒューズは、主として電気回路を保護する目的で回路に挿入され、異常電流による発熱(電流ヒューズ)または周囲の温度上昇(温度ヒューズ)により、それ自身が溶断して回路を切るものです。

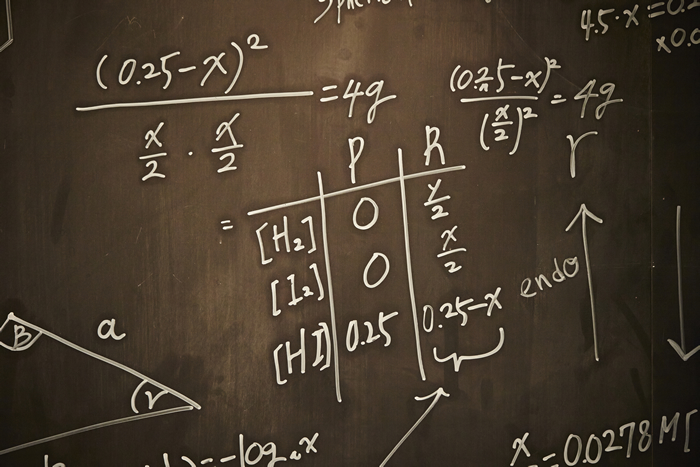

3.ヒューズの原理

一般的に、比較的融点の低い金属を用い、それに流れる電流が過大になった際、その金属の抵抗によるジュール熱の発生が大きくなり放熱を上回ります。このため、金属の温度は上昇し、軟化、溶融して異常電流をしゃ断し回路を保護することになります。

用途により、種々の溶断特性を有するヒューズが必要になりますが、直接あるいは間接的にジュール熱を利用し、放熱および熱容量を変化させたり、金属間の拡散または物質の熱的特性の変化等を使って、目的とする特性を得ることができます。

また、低融点金属を使用して周囲温度が、その金属の融点に達した時、溶断して回路を保護する温度ヒューズもあります。

4.小容量ヒューズの使用方法

一般にヒューズは、電気回路の過電流保護用として、動作が確実で比較的安価であることから広く使用されていますが、これまで特に、小容量ヒューズの選定にあたって、系統的な検討がなされる機会が少なかったように思われます。装置、回路の複雑化、高信頼化に伴い、ヒューズを使用する回路の条件を十分知ったうえで選定することが必要です。

ヒューズ選定を誤ると、単に機器、回路を異常電流から保護できないだけでなく、恐しい火災の原因ともなるし、信頼度の面からみればMTBFの短い、維持費のかさむ装置ともなりかねません。ヒューズを選定するにあたっては、カタログを見る前に使用する回路についてまず次の事項を確認してください。

- 定常電流は、何アンペアか。

- 回路に異常電流が流れた場合、何アンペアの電流が、どのくらいの時間流れた

- ときヒューズが動作しなければならないか。

- 電源投入時に突入電流が流れないか、もし流れるとすれば、何アンペアの電流がどのくらいの時間か。

- 回路の電源電圧、想定短絡電流はいくらか。

- ヒューズの周囲温度は何℃か。

これらのことを十分検討のうえヒューズを決定してください。

5.ヒューズの信頼性

信頼性とは、信頼がおけるかどうかという抽象的な表現であり、一方これを定量的に表わすときは信頼度を使います。

信頼できるかどうかというのは、部品あるいは装置がある使用状態におかれたとき、規定の時間、規定の性能を満足しうる状態にあるかどうかということであります。

ヒューズについてその信頼性を考えてみると概念的に、つぎのことがいえます。

- 被保護回路が過負荷あるいは短絡状態になった時、確実に規定の時間内に過負荷あるいは短絡電流をしゃ断し得ること。

- 定常状態においては、規定された時間絶対に断線しないこと。さらに当社の警報用ヒューズにおいては、

- ヒューズが動作したとき、確実に動作表示をすると共に内蔵した電気接点を閉じ、外部回路を動作させること。

も重要な点であります。

一般に定常状態における信頼度すなわち寿命、故障率等は、負荷率によって左右されるものであり、負荷率を小さくとればその寿命、故障率の向上を計ることができます。これはヒューズに対しても通用できるものでありますが、ヒューズの場合負荷率を小さく取り過ぎると(大きなデイレーティングをすると)過負荷電流に村し不溶断という事態が生じ、保護機器としての使命を全うできなくなります。

このように(1)と(2)は表裏の関係にあり、他の電子機構部品にはない特有の性質のものであります。

これらはヒューズを正しく使用してのみ得られるものであります。

以上